Louis Vuitton transformó su oficio con ingenio, tenacidad y un candado que lo selló todo

En una pequeña aldea del este de Francia, donde las montañas del Jura se funden con los bosques espesos y el invierno cala hasta los huesos, nació Louis Vuitton. Era 1821. El mundo apenas despertaba a la revolución industrial, pero en Anchay, su pueblo natal, la vida era tan rústica como el oficio de su padre: carpintero.

No tuvo una infancia fácil. Su madre murió cuando él era muy joven, y la llegada de una madrastra estricta transformó su hogar en un lugar hostil. A los 13 años, decidió que aquel entorno no le ofrecía futuro alguno. Tomó una decisión que marcaría su destino: caminar hasta París.

No se trató de una excursión, sino de una travesía. Más de 400 kilómetros a pie, cruzando campos, aldeas y caminos rurales. Viajó sin compañía, sin recursos, sin más brújula que su determinación. El trayecto le tomó meses. Se alimentaba como podía, dormía en establos o bajo la intemperie. Pero no se detuvo.

Un aprendiz entre el humo de París

Cuando por fin llegó a París, la ciudad ya era una metrópolis vibrante e impredecible. Las chimeneas de las fábricas escupían humo al cielo, y el ruido de los carros y obreros lo envolvía todo. Corría el año 1837. Con 16 años, Vuitton consiguió empleo como aprendiz en el taller de Monsieur Maréchal, un reconocido fabricante de equipaje.

Allí, comenzó desde lo más bajo: barría el suelo, limpiaba herramientas y observaba. Cada gesto, cada costura, cada remache lo absorbía con una atención casi obsesiva. Durante 17 años aprendió el oficio. Pero más allá de la técnica, fue desarrollando una mirada distinta sobre los objetos que pasaban por sus manos.

Los baúles de la época eran pesados, abultados, imposibles de apilar. No estaban hechos para viajar, sino para presumir estatus. Vuitton imaginó algo distinto: equipaje que fuera funcional, estético, ligero y resistente al agua.

Y lo logró.

Diseñó el primer baúl plano con tapa recta, recubierto con lona impermeable. Era elegante, práctico y revolucionario. Pronto, su invento captó la atención de los clientes más exigentes de París, incluyendo a la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Su encargo marcó un punto de inflexión en la carrera del joven diseñador.

El nacimiento de una marca

En 1854, Louis fundó su propio taller en Rue Neuve-des-Capucines, justo frente al corazón de la moda parisina. En la entrada colocó un rótulo audaz: “Empaquetador de la Emperatriz de Francia”. Era un mensaje claro. No era solo un fabricante de equipaje. Era Louis Vuitton.

La demanda creció rápidamente. En 1859 trasladó su producción a Asnières-sur-Seine, donde estableció un taller más amplio que aún funciona como símbolo de los orígenes de la maison.

Pero el éxito no fue lineal. Durante la guerra franco-prusiana (1870-1871), su taller fue saqueado. Todo quedó en ruinas: herramientas, materiales, trabajo acumulado. Pudo haberse rendido. No lo hizo. Volvió a empezar desde cero.

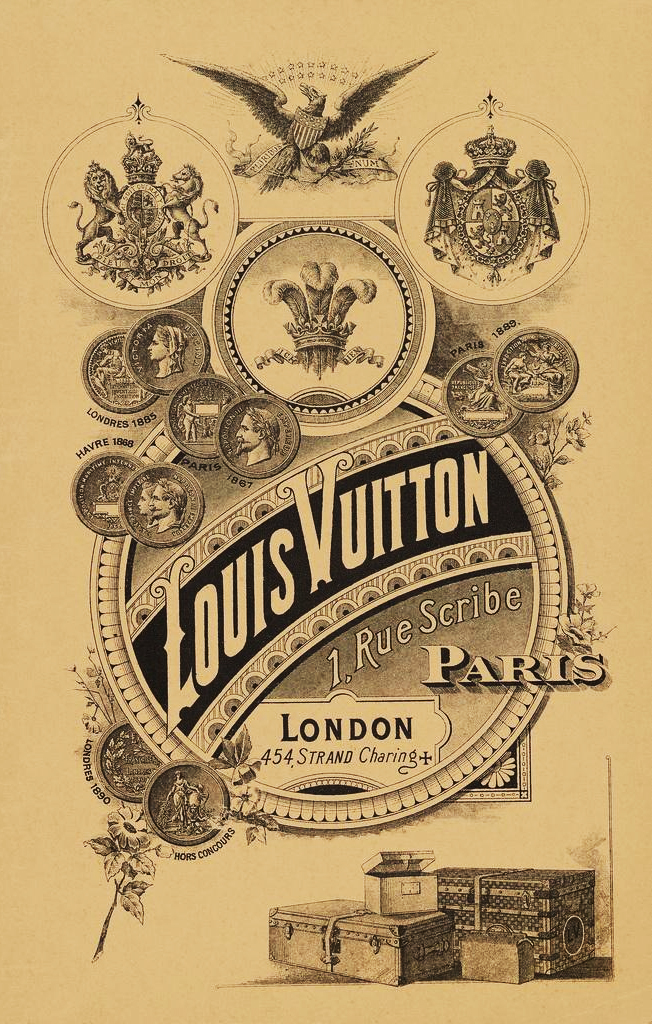

Abrió un nuevo taller en Rue Scribe y regresó con fuerza. Entre sus innovaciones más notables se encuentra el candado “Tumbler”, un sistema de cierre que convirtió sus baúles en cofres personales y seguros.

De nombre propio a legado eterno

En 1892, Louis Vuitton falleció a los 70 años. Pero su legado no se extinguió. Su hijo Georges heredó no solo la empresa, sino también la visión. Fue él quien creó el famoso monograma LV con flores y figuras geométricas, diseñado para combatir falsificaciones y reforzar la identidad de la marca.

Georges llevó la marca más allá de las fronteras de Francia. Abrió tiendas en Londres, Nueva York y participó en exposiciones internacionales. Lo que comenzó como un sueño de un niño caminando solo por los bosques franceses, se transformó en un imperio global.

Más que lujo

Hoy, el nombre Louis Vuitton está asociado al lujo, la exclusividad y la moda. Pero detrás del logotipo que adorna maletas, bolsos y vitrinas en todo el mundo, hay una historia de esfuerzo, perseverancia y creatividad. Una historia real, sin adornos innecesarios.

Louis Vuitton no nació con privilegios. No fue un genio autodidacta ni un noble con acceso a salones parisinos. Fue un joven obstinado, con la voluntad de caminar más de 400 kilómetros para cambiar su destino. Su historia nos recuerda que la grandeza no se hereda. Se construye paso a paso.